4月28日,由清华大学全球产业研究院和清华经管学院MBA教育中心联合举办的“第二届中国产业高质量发展论坛”在清华大学举行。这也是清华大学建校108周年、清华大学经济管理学院成立35周年的系列活动之一。美世中国区副总裁兼战略客户部总经理乔鲁诺围绕“数字化时代的人才管理”做了主题演讲。

乔鲁诺

美世从2003年美国互联网泡沫结束之后,开始致力于研究人才管理。因为2003年之后互联网企业包括美世自己都受到打击,从自身痛处研发最好。乔鲁诺表示,人力资源管理处在突破性变革中,数字化正在对企业和组织产生重要影响。

三种突破性力量在引领变革:全面数字化、速度与规模和颠覆性技术。

全面数字化。中国拥有未来数字化最广阔的土壤:互联网用户将近9个亿,移动互联网突破7个亿,数字化原生代用户是3个亿。我们的速度与规模也在以前所未有的方式进行,中国将成为未来引领全球数字化浪潮的国家。我们从各个行业中看到越来越多的独角兽。

我们看看颠覆性技术有什么。今天讲的主要是客户在应用AI大数据之后对他们产生的变革。我们先看哥伦比亚航空公司,他们的人力成本结构和中国非常像。2016年的时候,哥伦比亚航空公司呼叫中心效率很低,从顾客打进电话到人工接通,平均等待时间8分钟。当时有两个路线可以解决客户抱怨:扩大呼叫中心席位减少等待时间;采用新的技术做颠覆性的改变。哥伦比亚航空公司选择了后者,开发了长相、声音甜美的“卡拉”作为一个AI系统处理订单,95%的工作都可以由“她”完成。结果三年后,哥伦比亚航空公司人工坐席数量减少40%,每个人工坐席成本是4.2万美金。“卡拉”的开发成本是两百万美金,每年运营成本30万美金。大数据的应用,让200万美金翘动了1500万美金的结束。

第二个案例是GEICO保险公司开发AI助手Alexa。这些技术带来的突破是颠覆性的。大家看看阿里巴巴的鲁班(智能设计平台)和亚马逊Alexa(语音助手)。鲁班2014年上市的,有一个测试是从几个设计中挑选哪些是AI做的、哪些是人做的。参与者挑选了十几张说是人工画的,但其实全是鲁班画的。AI在艺术设计方面也会带来效率提升,甚至替代很多人工的工作。

乔鲁诺认为,这些趋势将导致工作中的三个转变:人机共舞,新工作新技能,情感诉求。

我们先说人机共舞。未来人和机器之间怎么分配任务是很大的课题。美世正在跟华为一起研究这个问题。华为的“铁三角”模式核心目的在于服务一线客户、满足客户需求。但是未来,也许实现这一目的的解决方案是,客户经理会成为华为Pad上一个AI助手,帮助业务经理开发信息化解决方案。

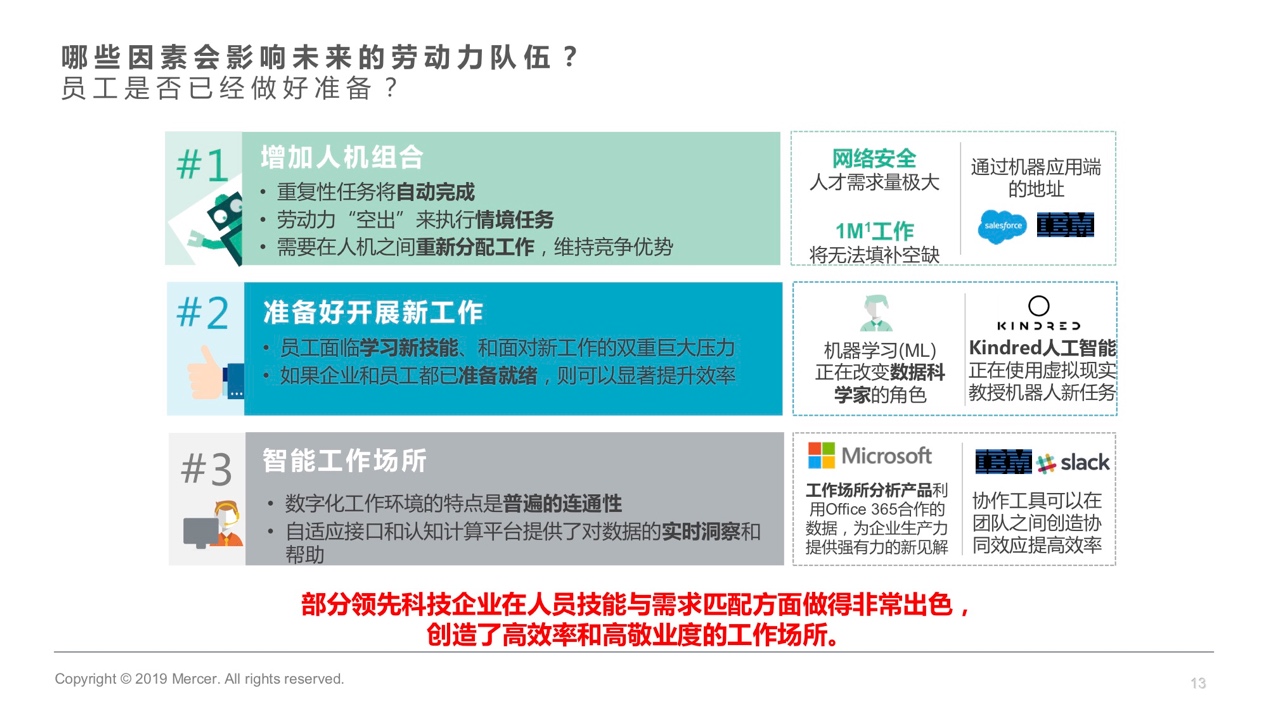

三个转变中包含的问题还有:哪些因素会影响劳动力队伍?公司是否做好准备了?员工是否做好准备了?

举一个微软的例子。Office365不仅仅可以预见员工离职风险程度,它还知道这个员工每天喝咖啡花多少时间,用Wrod、PPT和发邮件花费的时间,这些都可以在平台上基于云计算收集起来。如果平台监测到员工这段时间工作的有效性变少了,他就可能给你一个员工离职的风险警示。这些新技术的应用,未来会对员工产生很大的影响。

未来不仅工作发生变化,人机团队在现实中已经应用。亚马逊用人工智能助手帮助开发团队管理项目,例如团队的PMO,AI可以扮演项目经理的角色。他可以分解任务和时间表,计算资源分配。如果一个项目组成员辞职了,他会帮你找替代成员可能有哪些。

在不久的将来,新的技术会带来新的工作,这是美世的预测。人工智能的架构师会大量涌现,增强现实和虚拟现实的工程也会大量涌现。比如,微软公司有电子邮件的文化,但是谷歌是反电子邮件的。谷歌用即时聊天工具、语音聊天、视频聊天共享文档。在这种情况下,谷歌发现通过即时的情景式的交互带来的生产力远远高于通过电子邮件和电话沟通。大力开发AR、VR技术,未来产生全息会议整体解决方案的供应商,我们和华为开会的时候也交流过。还有一些物联网嵌入市场应用工程师,机器人技术工程师。比如富士康未来的黑灯工厂,里面的维保团队很有可能是机器人团队。

未来,HR组织需要在企业关注点与业务职能支持之间取得平衡。

企业战略层面需要建立数字化技能,非正式、透明的工作文化,以及灵活的组织,结构流程。业务和HR职能层面需要创建新角色,需要重新培训的角色、任务,以及重新调整团队和激励措施。我们接下来看几个具体的案例。

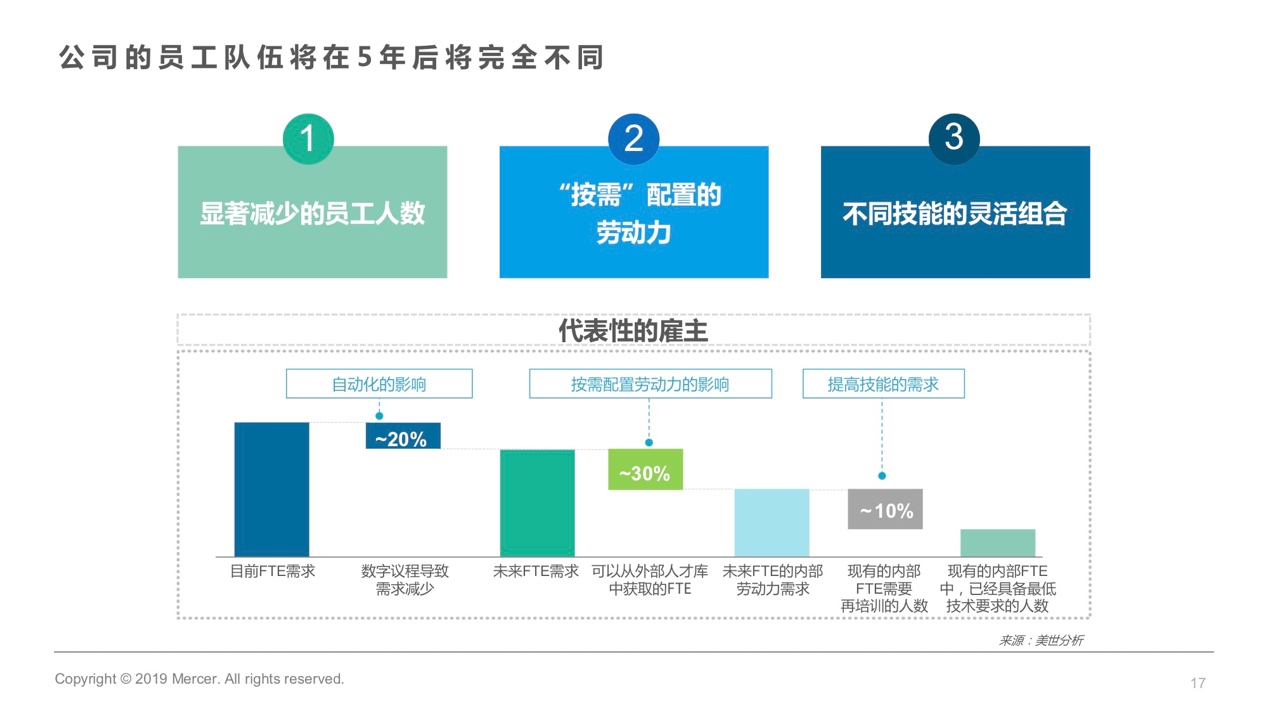

这张图是美世为北欧一家通讯公司做的规划。美世分析认为,通过自动化可以减少20%的员工数,通过员工技能提升会减少10%的员工数,按需配置劳动力可以再减少30%的员工数。在业务规模保持不变的情况下,只有40%的人在岗位上。这个规划出来以后,董事会一开始不认可,经过多轮尝试之后他们认可了美世的判断。

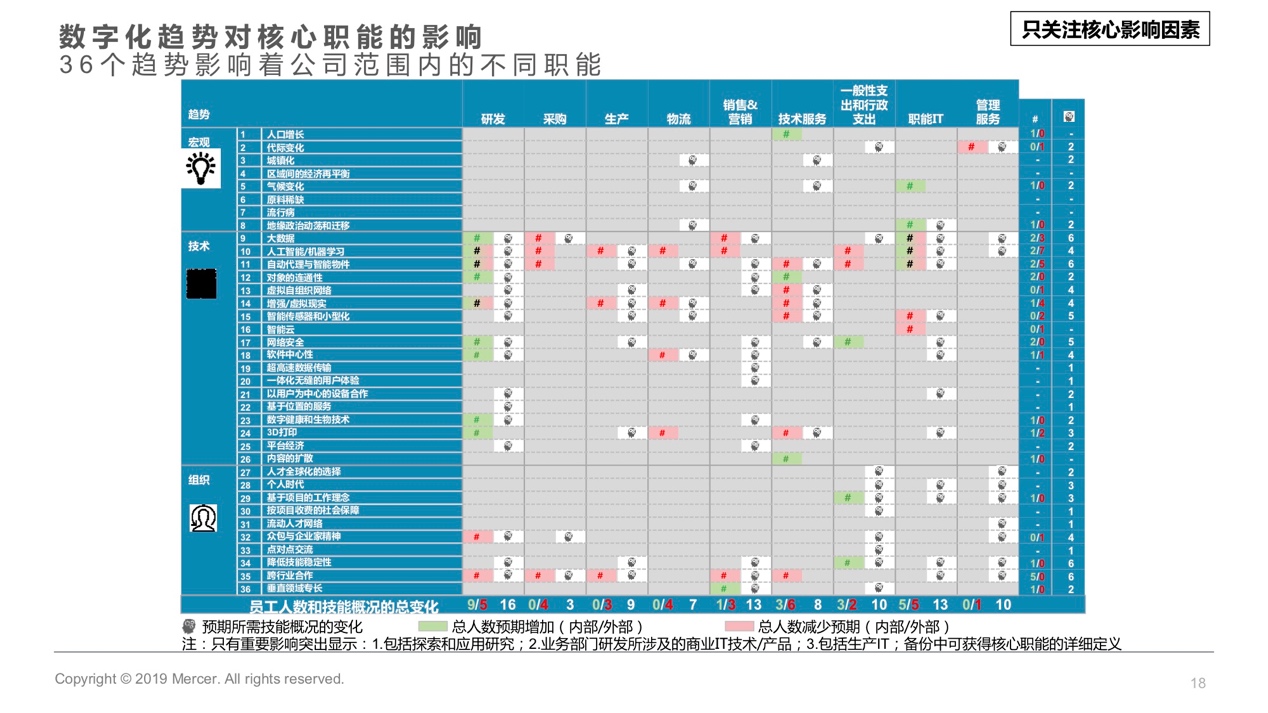

这是另一个案例。图例是36个趋势影响着公司范围内的不同职能。绿色是总人数预期增加,红色是总人数减少。人才管理体系也需要重新搭建,从图中可以看到,员工的期望不断变化,绩效回报都进行深刻变革。

接下来这张图需要逆时针看,首先评估人才流动的影响,自动化带来岗位的影响,人才适用性,绩效最优化,关键信息岗位预测。

内部人才、合伙人、自由职业者、众包人才是人才构建的主要构成部分。研发领域预计到2025年只有40%-70%由内部人才承担,剩下的是众包、自由职业者和合伙人。在这种情况下,人才生态系统构建是非常迫切的问题。

人才管理的转型之路需要注重建立人才竞争优势,打造未来员工的模型;注重员工全生命周期、跨部门、跨地域的培养;注重人才从基层到高层的供应链的打造以及个性化的职业管理。

我们来看两个案例。第一个是高盛。高盛开发了一个Marcus平台,利用先进的金融科技把零售银行的业务在平台上集中处理。同时,高盛把直接投资的一百多家科技企业的技术,在这个平台上进行验证、再使用以及商业化。从人力资源变革角度看,原来高盛只有7%是科技员工,现在将近40%。所以,码农会颠覆金融机构,也会颠覆咨询公司。

另外一个案例是法兴银行的战略规划。法兴银行主要的竞争对手是德国商业银行。德意志银行都是用云端的,法兴银行发现自己不仅仅跟德国比差的很远,和意大利商业银行相比,绩效也不如人。因此,法兴银行在数字化转型方面做了很大的变革。他把整个IT架构向云端转移,开发基于互联网的APPs。当时法兴银行请美世分析了2020年的劳动力需求。最后,法兴银行整个IT部门编制增长4%,三分之一人员来自外部,85%的现有人员将被技能升级和重塑。法兴银行聘用了很多算法工程师、数据科学家、云计算技能架构师和基于安卓平台应用的架构师,是数字化转型成功的典型代表。

不管是业务领导还是职能领导,或者政府的核心领导,未来整个劳动力队伍从数量、到结构、到技能都面临重塑的机会,而且这个趋势不可避免。